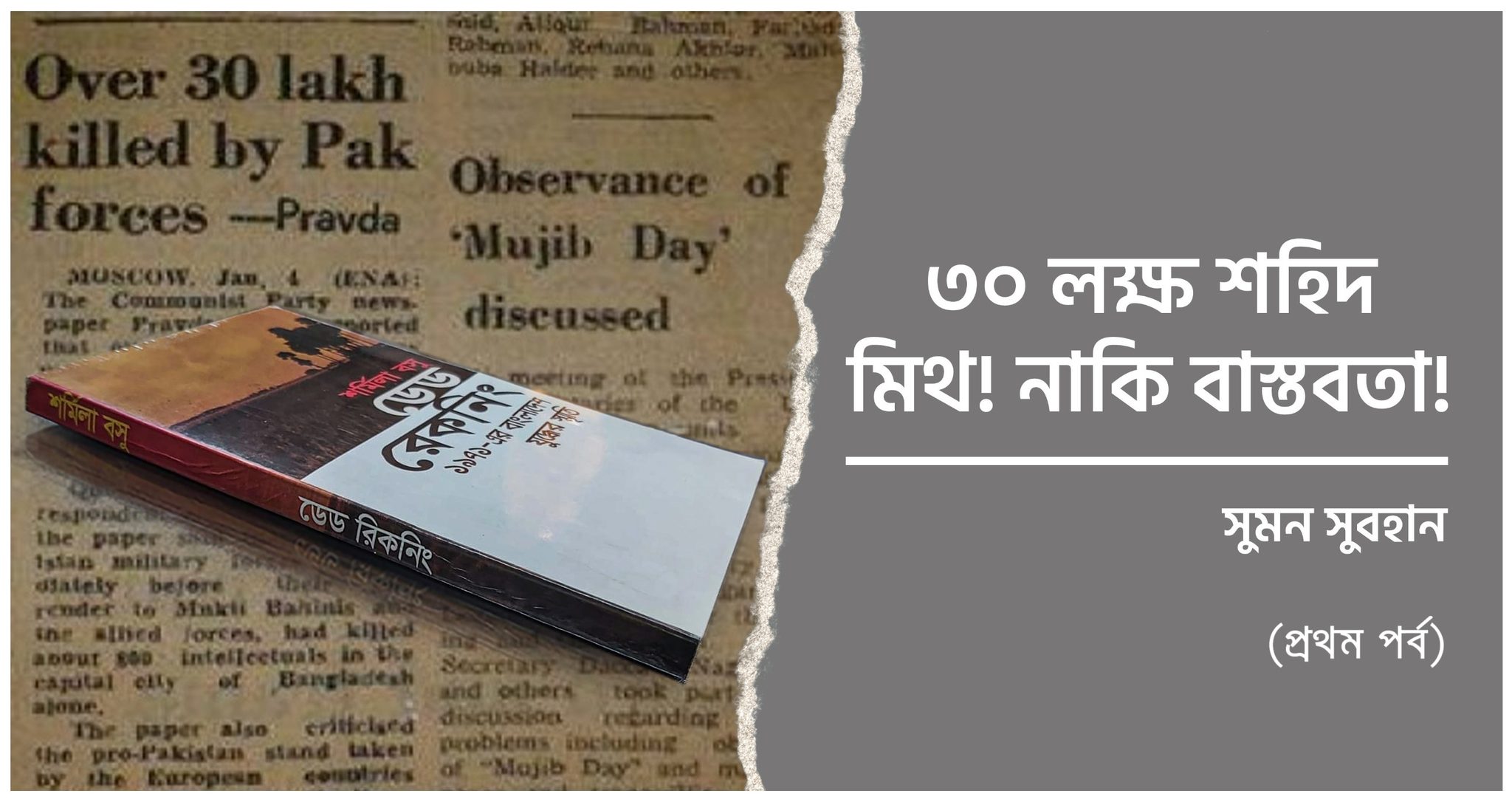

৩০ লক্ষ শহীদ মিথ!নাকি বাস্তবতা!

ব্লগ পাঠ প্রতিক্রিয়া

৩০ লক্ষ শহীদ মিথ!নাকি

বাস্তবতা!

১

চলচ্চিত্র অভিনেতা উৎপল দত্ত মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঠাট্টা করে বলতেন, ‘‘ষাট বছর বয়স হলে বিপ্লবী আর বিপ্লবী থাকে না। প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়।’’ পিনাকী ভট্টাচার্য সম্ভবত ৫৮তে পা দিয়েছেন। বয়স ষাট বছর হলে মার্কসীয় রাজনীতির মতাদর্শ থেকে পুরোপুরি দূরে সরে, প্রতিক্রিয়াশীল (‘‘প্রতিক্রিয়াশীল’’ শব্দটি সাধারণত এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যারা সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করে এবং পুরনো বা গতানুগতিক সামাজিক কাঠামো ও ধারণাকে সমর্থন করে) হয়ে যাবেন। তার ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কথাটা বললাম।

মিলিটারি একাডেমি এবং চাকুরি জীবনে বিভিন্ন কোর্সে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বিভিন্ন রণক্ষেত্র স্টাডি করার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে আগ্রহটা বাড়ে, সেটা আরও বাড়ে ২০১৩/১৪ সালে ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের একটা প্রজেক্টে যুক্ত থাকায় উত্তরবঙ্গের ৮টা জেলার শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি সংস্কার এবং রণক্ষেত্র ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে। এই পর্বে ৩০ লাখ শহিদ প্রসঙ্গে আলোচনা করবো, তবে তার আগে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণহত্যা বা জেনোসাইড নিয়ে সামান্য বলবো।

ক। গণহত্যা বা জেনোসাইড প্রসঙ্গ।

২০১০ সালের কথা, সামরিক পর্যবেক্ষক হিসেবে কঙ্গোতে ডেপ্লয়েড ছিলাম। একদিন নেট সার্ফিং করতে গিয়ে দেখলাম কিগালিতে একটা জেনোসাইড মিউজিয়াম আছে। সেই মিউজিয়াম দেখার অভিপ্রায়ে ৩১ অক্টোবর ২০১০ তারিখে কঙ্গো থেকে কাম্পালা হয়ে রুয়ান্ডার কিগালিতে যাই, কিন্তু সেখানে গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। মিউজিয়ামে বিভিন্ন দেশে সংঘটিত জেনোসাইড বা গণহত্যার নিদর্শন প্রদর্শিত হলেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার নিদর্শন নেই। মিউজিয়ামের প্রশাসনিক ব্লকে দায়িত্বরত স্টাফদের জিজ্ঞেস করে জানলাম তাদের কাছে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার তথ্য নেই। পরবর্তীতে বিষয়টা ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেখি জাতিসংঘ গণহত্যার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি।

সরকার এবং দেশের বিভিন্ন সংগঠন এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বহু বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক পরে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন ১৯৭১ সালের ঘটনাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও জাতিসংঘ এখনো স্বীকৃতি দেয়নি।

খ। জাতিসংঘ স্বীকৃতি না দেয়ার পেছনে সম্ভাব্য কারণ,

(১) রাজনৈতিক জটিলতা। গণহত্যার স্বীকৃতি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও রাজনৈতিক বিষয়। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং বিভিন্ন দেশের সম্পর্কের জটিলতা জড়িত। পাকিস্তান এখনও ১৯৭১ সালের ঘটনাবলিকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকার করে না, এবং তাদের সাথে অনেক দেশের শক্তিশালী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে।

(২) আইনি ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা। জাতিসংঘে কোনো ঘটনাকে ‘‘গণহত্যা’’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এর জন্য যথেষ্ট আন্তর্জাতিক চাপ এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন প্রয়োজন।

(৩) বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অভাব। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার এই স্বীকৃতির জন্য তেমন জোরালো ও ধারাবাহিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায়নি। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের পর থেকে বিভিন্ন সরকার এই বিষয়ে উদাসীন ছিল। স্বাধীনতার পর সরকারও এই বিষয়ে তেমন উদ্যোগ নেয়নি।

(৪) আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণ। বিশ্বের অন্যান্য গণহত্যার ঘটনা যেমন হলোকাস্ট, রুয়ান্ডা, বসনিয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো সমর্থন ছিল, যা ১৯৭১ সালের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। অনেক দেশ তখন পাকিস্তানের পক্ষে এবং আমাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন তুলনামূলকভাবে কম ছিল। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা, ফ্যাক্টস এন্ড ফিগার দিয়ে ৩০ লাখ শহিদ সংখ্যাটার বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপন।

(৫) গণহত্যার সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক। ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশনে গণহত্যার যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কিছু বিতর্ক রয়েছে। কিছু পক্ষ যুক্তি দেয় যে ১৯৭১ সালের ঘটনা এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না, যদিও বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ এবং মানবাধিকার সংগঠন এটি গণহত্যা বলে মনেকরেন। জেনোসাইড কনভেনশন অনুযায়ী গণহত্যা’’র সংজ্ঞা ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, গণহত্যা হলো এমন কিছু কাজ যা কোনো জাতিগত, জাতিগত গোষ্ঠী, বর্ণগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে করা হয়। এরমধ্যে যা যা অন্তর্ভুক্ত,

(ক) গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা।

(খ) গোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা।

(গ) গোষ্ঠীর ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে এমন জীবনধারণের শর্ত চাপিয়ে দেওয়া, যা তাদের শারীরিক ধ্বংসের কারণ হতে পারে (সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে) ।

(ঘ) গোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঙ) গোষ্ঠীর শিশুদের জোরপূর্বক অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করা।

গ। জেনোসাইড বা গণহত্যা সংজ্ঞা।

সংজ্ঞার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, কোনো কাজকে গণহত্যা হিসেবে গণ্য করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় থাকতে হবে, যা হলো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ধ্বংস করা। এই অভিপ্রায় ছাড়া শুধু ব্যাপক হত্যাকাণ্ডকে গণহত্যা বলা যায় না। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড গণহত্যা কীনা বুঝতে হলে আমাদের হয়তো আরও অপেক্ষা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা হলো সরকারের সদিচ্ছা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তিগুলোকে আস্থায় নিয়েই এই কাজে এগোতে হবে।

২

ত্রিশ লাখ শহিদ কী মিথ নাকি বাস্তবতা!

পিনাকী ভট্টাচার্য শহিদের সংখ্যা ৩০ লাখ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থানের বিপরীতে ২,০০০ জনের কথা বলেছেন পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক উইলিয়াম ড্রামন্ড-এর ৬ জুন ১৯৭২ তারিখে দি গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখে। অথচ প্রতিবেদনে ২,০০০ সংখ্যা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সরকারি দপ্তরে (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিদর্শকের কার্যালয়) জমা পড়া অভিযোগের ভিত্তিতে উল্লেখিত হয়েছিল, যা মোট হতাহতের সংখ্যাকে প্রতিফলিত করে না। আমরা জানি, শুধুমাত্র ২০ মে ১৯৭১ তারিখে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে সংঘটিত গণহত্যায় বিভিন্ন ইতিহাসবিদ, প্রত্যক্ষদর্শী এবং সূত্রমতে, প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। এটি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধকালে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংঘটিত সবচেয়ে বড় গণহত্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

শহিদের সংখ্যা নিয়ে পিনাকী ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে একটা সূত্রের বরাত দিলেও আমি কয়েকটা সূত্রের বরাত দিয়ে বলবো যে সংখ্যাটা কখনোই ২,০০০ না, তার চেয়েও বেশি। তবে কতোটা বেশি সে প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে তিনি তার ‘‘স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ’’ প্রথম খণ্ড বইয়ের পৃষ্ঠা ৭২ থেকে ৭৫-তে কী লিখেছেন সেটা দেখা যাক,

‘‘লন্ডন থেকে শেখ মুজিবুর রহমান টেলিফোনে কথা বলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে। লন্ডনে তিনি এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন। হিথ্রো বিমানবন্দরে বিমান থেকে নামার পর প্রথম কথা হয় ‘‘বিবিসি-ওয়ার্ল্ড সার্ভিস’’-এর পূর্ব পাকিস্তান বিভাগের সিরাজুর রহমানের সঙ্গে। তিনি বিবিসি’’তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধবিষয়ক সংবাদসমূহের আন্তর্জাতিক পরিবেশনার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে শেখ মুজিবকে বলে উঠলেন-

-আপনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

-আমি আবার কিসের প্রেসিডেন্ট হলাম?

-আপনি তো দেশে ছিলেন না মুজিব ভাই, আপনার নামে আমরা গোটা দেশকে একত্র করে ফেলেছি। আমরা দেশ স্বাধীন করে ফেলেছি।

শেখ মুজিব গভীর আবেগে সিরাজুর রহমানকে জড়িয়ে ধরলেন। জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদতে শুরু করলেন। দু’’জনেই কাঁদছেন। এর মধ্যে আরো অনেকেই এলেন, জাকারিয়া খান চৌধুরী, প্রফেসর সুরাইয়া আলম প্রমুখ। সবাই ধীরে-সুস্থে তাঁর পাশে বসলেন। গল্পগুজব করতে করতে শেখ মুজিব বললেন যে, মুক্তিযুদ্ধ হলো, কিন্তু কীভাবে হলো? কীভাবে হলো সেটা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। তিনি জানতে চাইলেন, কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির একটা প্রাথমিক ধারণা দেয়ার পর শেখ মুজিব হতবাক! বললেন-

-তুই তো ভয়াবহ কথা বলছিস। কত লোক মারা গেছেরে?

-কত লোক মারা গেছে কেউ তো হিসাব করেনি। তবে বিভিন্ন মিডিয়া থেকে, বিদেশি সংবাদপত্রের যে সাংবাদিকরা যাচ্ছেন, ভারতীয় সাংবাদিকরা খবর দিচ্ছেন-সব মিলিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরীকেও আমরা বলেছি, সাংবাদিকদেরও বলেছি, এ পর্যন্ত প্রায় তিন লাখ বাংলাদেশী মারা গেছে। ………………

…………………………………………

ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সাথে এক টিভি ইন্টারভিউয়ে তিনি প্রথম ‘‘ত্রিশ লাখ’’ শহিদের কথা উল্লেখ করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের উপর প্রাপ্ত সব বাংলা ও ইংরেজি প্রকাশনায় যে ৩০ লাখ শহিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কোন প্রকার জরিপ বা কোন নিয়মতান্ত্রিক হিসাব-নিকাশ ছাড়াই উল্লেখ করা হয়েছে। মার্কিন গবেষক রিচার্ড সিসন এবং লিও ই রোজ রচিত ‘‘War and Secession: Pakistan,

India, and the Creation of Bangladesh’’ বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, “৩০ লাখ’’ শহিদের সংখ্যাটি ভারতের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল, যার কোনো সুনির্দিষ্ট জরিপ বা পদ্ধতিগত হিসাব-নিকাশ ছিল না।’’ সিসন ও রোজ মূলত কূটনৈতিক এবং নীতিনির্ধারণী স্তরের উপর ভিত্তি করে এই গবেষণাটি করেছিলেন। তারা সেই সময়ের মূল ব্যক্তি যেমন ইন্দিরা গান্ধী, ইয়াহিয়া খান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং বিভিন্ন দলিলপত্র ঘেঁটে দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

৩

শহিদের সংখ্যা, একটা অমীমাংসিত অধ্যায়।

১০

জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে পাকিস্তানের কারাগার থেকে দিল্লী হয়ে ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব রেসকোর্সের ভাষণে শহিদের সংখ্যা ‘‘ত্রিশ লাখ’’ বলেছিলেন। তবে তাকে শহিদের এই সংখ্যাটা কে এবং কীসের ভিত্তিতে বলেছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তিনি সেদিন বলেন, ‘‘আমার বাংলায় আজ এক বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে।’’ পরদিন, ১১ জানুয়ারি তারিখে দি টাইম পত্রিকায় পিটার হেজেলহার্ষ্ট-এর প্রতিবেদনে তা ছাপা হয়।

১৬

ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখে শেখ মুজিব জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সেখানে শহীদদের সংখ্যা ‘‘৩০ লাখ’’ নয়, ‘‘লক্ষ লক্ষ’’ উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানেও ‘‘ত্রিশ লাখ শহীদ’’ না বলে ‘‘বীর শহীদগণ’’ বলা হয়েছে। এভাবে শহিদের সংখ্যা নিয়ে এদেশে বিতর্ক দীর্ঘদিনের এবং এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত বিষয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন সংখ্যা উঠে আসা এবং শেখ মুজিবের বক্তব্যেও সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ এই বিতর্ককে জটিল করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, শুরুর দিকের সংখ্যাটা ‘‘লক্ষ লক্ষ’’ বলে উচ্চারিত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে পৌঁছানোর পর এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিব শহীদের সংখ্যা ‘‘লক্ষ লক্ষ’’ (millions) বলেছিলেন। আবার লন্ডনের প্রভাবশালী পত্রিকা 'দ্য গার্ডিয়ান'-এর সাংবাদিক আয়ান জ্যাক এই বিষয়ে তার লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, শেখ মুজিব ৩০ লাখ সংখ্যাটি সরাসরি বলেননি। তাহলে ‘‘৩০ লাখ’’ সংখ্যাটির উৎপত্তি কোথায়?

একটি সূত্রের মতে, ‘‘৩০ লাখ’’ সংখ্যাটি পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের একটি হুমকির ওপর ভিত্তি করে এসেছে। ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, ‘‘প্রয়োজনে ২০ থেকে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করবেন।’’, পরবর্তীতে কিছু গবেষক ও সংবাদ মাধ্যম এই সংখ্যাটি ব্যবহার করা শুরু করে। সিসন ও রোজ লিখেছেন, ‘‘ভারত পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনাবাহিনীর বর্বরতা নিয়ে সুস্পষ্টভাবে একটি ঘটনা সাজানোর চেষ্টা করে যেখানে তারা দেখতে পায় যে বিদেশি সংবাদ মাধ্যম কোনরূপ যাচাই বাছাই ছাড়াই ঢাকার বর্বরতার গল্পগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করার ফাঁদে পড়েছে ও অনেকখানি ফুলিয়ে ফাপিয়ে অব্যাহতভাবে প্রচারও করেছে।’’ সিসন ও রোজ-এর তথ্য মোতাবেক ‘‘৩০ লাখ’’ সংখ্যা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও প্রচারিত পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং পরবর্তীতে ১৯৯০ সাল থেকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক অনুষদের অ্যাডজাঙ্কট অধ্যাপক ও সিনিয়র রিসার্চ স্কলার ডক্টর রওনক জাহান ১৯৭২ সালে ‘‘Pakistan: Failure in National

Integration’’ নামে একটা বই লিখেছেন। তিনি বইটিতে পাকিস্তানের বিভাজন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবোধের উপর গবেষণায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘‘দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রামে এক থেকে তিন মিলিয়ন লোক নিহত হয়েছে।’’ অথচ তিনি এই সংখ্যাটা কোথা থেকে পেয়েছেন তার কোন উৎসের নাম উল্লেখ করেননি। সামান্থা পাওয়ার তার পুলিৎজার বিজয়ী গ্রন্থ ‘‘এ প্রবলেম ফ্রম হেল: আমেরিকা এন্ড দি এজ অভ জেনোসাইড’’ বইয়ে দাবি করেছেন, ‘‘১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আরম্ভ করে … পাকিস্তান সেনাবাহিনি দশ থেকে ত্রিশ লাখ বাঙালি হত্যা করেছে।’’ তবে তার এই দাবির সপক্ষে তিনি কোনো সূত্র বা উৎসের নাম উল্লেখ করতে পারেননি।

‘‘দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান’’ বইয়ের লেখক জি. ডব্লিউ. চৌধুরী (গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী) ছিলেন একজন বাঙালি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং কূটনীতিক। তিনি অবিভক্ত পাকিস্তানের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং ইয়াহিয়া খান সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী ও উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বইটিতে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাবলী তিনি নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন। তিনি স্বাধীনতার পর বিদেশে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন এবং কলম্বিয়া ও ডিউক ইউনিভার্সিটির মতো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ঐ সময়ের বাংলাদেশি সংবাদপত্র ও সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের রেফারেন্স দিয়ে তিনি উপ-পুলিশ প্রধান আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে ১২ সদস্যের একটা তদন্ত কমিটির কথা বলেছেন। এই কমিটিকে ৩০ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখের মধ্যে তাদের রিপোর্ট সাবমিট করতে বলা হয়েছিল। তিনি দাবি করেন, শেখ মুজিব কমিটিকে তার দলীয় কর্মী ও সংসদ সদস্যদের হতাহতের সংখ্যা নথিভুক্ত করার জন্য এবং মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। তার মতে, তদন্ত ও ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যে নির্দেশনা পাওয়া যায় তাতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে প্রায় ৫০,০০০ জন শহিদ হয়েছেন বলে ধরে নেয়া যায়। এটাই হয়তো সর্বমোট হতাহতের সংখ্যা যার মধ্যে উভয়পক্ষের নিহতসহ মৃত শরণার্থীদেরও ধরা হয়েছিল। বিতর্কটা হয়তো সেভাবেই শেষ হতে পারতো কিন্তু শেখ মুজিব ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য থেকে বের হয়ে প্রকৃত সত্য উম্মোচন করতে চাননি বলেই প্রতীয়মান হয়। আর তাই এই বিতর্ক আমাদের টেনে এনেছে অনেকটা পথ, যার সুরাহা এখনও হয়নি।

৪

বিতর্কের কয়েকটি সূত্র।

৪

জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের সংখ্যার একটি তথ্য ছিল। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩ মিলিয়ন (৩০ লাখ) মানুষ নিহত হয়েছে। পরবর্তীতে ঢাকার ইংরেজি দৈনিক 'অবজারভার' এবং দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকা প্রাভদার এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ৩০ লাখ শহিদের খবর প্রকাশ করে। সংখ্যাটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, প্রাভদার প্রতিবেদন শহিদের সংখ্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রথম দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ বলে মনে করা হয়। 'প্রাভদা' পত্রিকার রিপোর্টে ৩০ লাখ শহিদের সংখ্যার সূত্র সম্পর্কে সরাসরি কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্ন গবেষণা ও লেখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ‘‘৩০ লাখ’’ সংখ্যার উৎপত্তি নিয়ে তিনটি সম্ভাব্যতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে,

ক। প্রথমটি হলো 'পূর্বদেশ' পত্রিকার প্রতিবেদন। কিছু সূত্রের দাবি অনুযায়ী ২১ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকা প্রথমবার ৩০ লাখ শহিদের খবর প্রকাশ করে, এবং এর ১৩দিন পর সোভিয়েত ইউনিয়নের 'প্রাভদা' পত্রিকা একই খবর প্রকাশ করে, যার সূত্র হিসেবে "বিশেষ প্রতিনিধি" উল্লেখ করা হয়। কিন্তু 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকা এই সংখ্যাটা কোথা থেকে পেল? এবিষয়ে অনেকে ইয়াহিয়া খানের বিখ্যাত উক্তির কথা বলেন।

খ। দ্বিতীয় প্রচলিত ধারণা হলো, ৩০ লাখ সংখ্যাটি পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের বিখ্যাত উক্তি বা হুমকির ওপর ভিত্তি করে এসেছে। ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, প্রয়োজনে তিনি ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করতে পারেন। এই সংখ্যাটি পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও গবেষকরা ব্যবহার করা শুরু করেন বলে জানা যায়।

গ। তৃতীয় ধারণা, যেটা বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ এ. করিম তার 'শেখ মুজিব: ট্রায়াম্ফ অ্যান্ড ট্র্যাজেডি' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ডেভিড ফ্রস্টের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ৩০ লাখ সংখ্যাটি উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি সম্ভবত পাকিস্তানের কারাগার থেকে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ঢাকায় ফেরার পথে ভারতীয় সূত্র থেকে এই তথ্য পেয়েছিলেন। সিসন ও রোজ-এর তথ্য মোতাবেক ভারতীয় মহল লক্ষ্য করেছে যে বিদেশি সংবাদ মাধ্যম কোনরূপ যাচাই বাছাই ছাড়াই তাদের সরবরাহ করা ঢাকার বর্বরতার গল্পগুলো সত্য বলে মেনে নিয়েছে। কেননা সার্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে বাংলাদেশের ভিতরে কোন ধরণের জরিপ চালানোর সুযোগ ছিল না। ‘‘৩০ লাখ’’ শহিদের সংখ্যা প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্থান করে নিলেও এর উৎস ও প্রচলন নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কোনো একটি একক সূত্রকে এর একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। তবে শহিদের সংখ্যা নিয়ে প্রচুর আন্তর্জাতিক ও দেশীয় গবেষণা হয়েছে, যেমন-

(১) ‘‘কম্পটনস এনসাইক্লোপিডিয়া’’ একটি সুপরিচিত বিশ্বকোষ এবং এটি তার নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য পরিচিত। এই বিশ্বকোষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো গণহত্যার শিকার ৩০ লাখ শহিদদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) টম হার্টম্যান এবং জন মিচেল লিখিত ‘‘ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস অব মিলিটারি হিস্ট্রি’’ একটি ঐতিহাসিক অ্যাটলাস, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী, ১৯৪৫ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সামরিক সংঘাতের মানচিত্র এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে বাংলাদেশে সংঘটিত সামরিক অভিযান, পাকিস্তান ও ভারতের সেনাবাহিনীর অবস্থান এবং যুদ্ধের ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এটি সামরিক ইতিহাসবিদ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি রেফারেন্স বই হিসেবে চিহ্নিত। এই বইয়ে ১০ লাখ মানুষ নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে একটি সামরিক সংঘাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে সংখ্যাটি সরাসরি সামরিক সংঘর্ষে নিহতদের সংখ্যা বিবেচনা করেছে, নাকি গণহত্যা ও দুর্ভিক্ষের কারণে সৃষ্ট পরোক্ষ মৃত্যুর সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত করেছে, তা স্পষ্ট নয়। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্র এবং গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়নি।

(৩) যুক্তরাজ্যের ‘‘দ্য ন্যাশনাল আর্কাইভস’’ এর নথিতে নিহতের সংখ্যা ৫ লাখ থেকে ৩০ লাখের মধ্যে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিসরটি তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার এবং তাদের কূটনীতিকদের কাছে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল। ব্রিটিশ আর্কাইভসের নথিপত্রগুলো সরকারি প্রতিবেদন, কূটনৈতিক তারবার্তা এবং সেসময়ে ঢাকায় অবস্থানরত ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গঠিত। এই সূত্রগুলো সবসময় একই ধরনের তথ্য সরবরাহ করেনি, ফলে নিহতের সংখ্যার নির্দিষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না। তবে সংখ্যার ভিন্নতা থাকলেও, ব্রিটিশ নথিগুলোতে স্পষ্টভাবে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি এসেছে। এটি আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি এও দেখায় যে, সেই সময়ে আন্তর্জাতিক মহল, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিল এবং কীভাবে তারা এই সংঘাতকে দেখছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে, যখন পাকিস্তান বাহিনী গণহত্যা শুরু করে, তখন নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া কঠিন ছিল। পরবর্তীতে গণহত্যা ও দেশত্যাগের পরিমাণ বাড়তে থাকলে নিহতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ নথিগুলোতে এই পরিবর্তনশীলতার প্রতিফলন দেখা যায়।

(৪) সিআইএ এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে তাদের প্রকাশিত নথিপত্রে নিহতের সংখ্যা ২ লাখ হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে। তবে সিআইএ এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ২ লক্ষ নিহতের অনুমানটি যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল। এটি কোনো চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নয়। আসলে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সিআইএ এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের মূল মনোযোগ ছিল ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের ওপর। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা করা এবং যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। বেসামরিক হত্যাকাণ্ডের সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা তাদের কাছে অগ্রাধিকার ছিল না। তাছাড়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়া, সংবাদপত্রের সীমিত সুযোগ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার অভাবের কারণে তাদের অনুমান ছিল সীমিত। আবার তৎকালীন মার্কিন সরকার, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার, পাকিস্তানের পক্ষে থাকায় তাদের রাজনৈতিক অবস্থান তথ্যের মূল্যায়নে প্রভাব ফেলে থাকতে পারে, যার ফলে নিহতের সংখ্যাকে কম দেখানো হয়েছিল।

(৫) মার্কিন নথিগুলোতে সরাসরি সামরিক সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। গণহত্যার কারণে সৃষ্ট পরোক্ষ মৃত্যু, যেমন - দুর্ভিক্ষ, রোগ এবং শরণার্থীর মৃত্যুর সংখ্যা সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে সংখ্যার বিষয়ে সিআইএ-র প্রাথমিক অনুমান কম থাকলেও নথিপত্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। যেমন-

(ক) গণহত্যার স্বীকৃতি। মার্কিন কনস্যুলেটের কর্মীরা, যেমন—আর্চার ব্লাড, ওয়াশিংটনে পাঠানো তারবার্তায় 'গণহত্যা' (genocide) শব্দটি ব্যবহার করে বাঙালিদের ওপর চালানো নৃশংসতার কথা তুলে ধরেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, মাঠ পর্যায়ের মার্কিন কর্মকর্তারা পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

(খ) ব্যাপক আকারের নৃশংসতা। নথিপত্রগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক আকারের হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ এবং ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়, যদিও সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

(৬) ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র’’ বইয়ের ৮ম খণ্ড বইয়ের ৫৫৪ পৃষ্ঠায় ৭ জুন ১৯৭১ তারিখে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় অ্যান্থনি লুইসের ‘‘মেজারিং দ্য ট্র্যাজেডি’’ নিবন্ধে প্রকাশিত তথ্যের প্রেক্ষিতে আইআরসি-র মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, “IRC’’s Mission to India was able

to verify through interviews with refugees that this was actually what

happened. People were taken out of their houses and machine-gunned in the

streets. Men, women and children were bayonetted to death. Women were raped.

About 2,00,000 people were reported to have been killed. Millions of people

began their escape into India. At that stage, they consisted mostly of Muslims

identified with the Awami League and the political opposition to the West

Pakistan regime.” তবে বাংলাদেশ সরকারের এই দলিলটা সামগ্রিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির দোষে দুষ্ট বলে অনেকেই অভিহিত করেছেন।

(৭) কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মিল্টন লিটেনবার্গের গবেষণাপত্রে নিহতের সংখ্যা ১৫ লাখ বলা হয়েছে। লিটেনবার্গের গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যসূত্র নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এটি একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। তিনি একজন সুপরিচিত আমেরিকান গবেষক এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ। তিনি প্রধানত যুদ্ধ, সংঘর্ষ এবং গণহত্যার উপর গবেষণা করেছেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তার একটি গবেষণাপত্র, যার শিরোনাম ‘‘Deaths in Wars and Conflicts in

the 20th Century’’, বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ এবং সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করে। যদিও তার উল্লেখিত শহিদের সংখ্যা সরকারি অবস্থান ৩০ লাখ শহিদের সংখ্যার চেয়ে কম, তারপরও এটি এও প্রমাণ করে যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। তবে মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা সংক্রান্ত তার গবেষণায় সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক রয়েছে, কারণ-

(ক) তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি। লিটেনবার্গ তার গবেষণায় বিদ্যমান তথ্যসূত্র, যেমন- বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, সরকারি নথি এবং অন্যান্য গবেষণাপত্রের ওপর নির্ভর করেছেন। এর কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সঠিক জরিপ করা সম্ভব ছিল না।

(খ) সরাসরি এবং পরোক্ষ মৃত্যু। তার গবেষণা শুধু সরাসরি যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা বিবেচনা করেছে কিনা, নাকি গণহত্যা, দুর্ভিক্ষ এবং রোগের কারণে সৃষ্ট পরোক্ষ মৃত্যুর সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত করেছে, তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তার উল্লেখকৃত ১৫ লাখ সংখ্যাটি অন্যান্য গবেষকদের দেওয়া সংখ্যার চেয়ে কম, যা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। যেমন- অধ্যাপক আর.জে. রুমেল তার ‘‘Death by Government’’ বইয়ে ‘‘গণহত্যা’’ (democide) শব্দ ব্যবহার করে নিহতের সংখ্যা ১ থেকে ৩ মিলিয়ন (১০ লাখ থেকে ৩০ লাখ) বলে উল্লেখ করেছেন। ইয়েলের গবেষণায় (২০০৫) ২.৫-৩ মিলিয়ন বা ২৫-৩০ লাখ মানুষ নিহত বলা হয়েছে। ড. মার্শাল জোবি তার গবেষণায় ১০ লাখ এবং ড. টেড রবার্ট গার ও বারবারা হার্ফ তাদের গবেষণায় ১২.৫-৩০ লাখ শহিদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।

(৮) মার্কিন গবেষক রিচার্ড সিসন এবং লিও ই রোজ প্রসঙ্গে আগেই বলেছি। তারা রীতিসম্মত উপায়ে গবেষণা করে শহিদের সংখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে চেয়েছিলেন। তারা লিখেছেন, ‘‘ভারত পাকিস্তানি নৃশংসতার বলি হিসেবে ত্রিশ লাখ বাঙালি হত্যার সংখ্যাটি নির্ধারণ করেছে ও আজ পর্যন্ত এ সংখ্যাটি সর্বত্র উল্লেখ করা হচ্ছে। আমরা দু’’জন ভারতীয় কর্মকর্তা যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিষয়ে দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে ১৯৭১ সালে সঠিক হিসেবে কতজন লোক নিহত হয়েছে, তখন তাদের একজন উত্তর দিয়ে বলেছিলেন প্রায় তিন লাখ। যখন তার দেয়া সংখ্যাটি তার সহকর্মীর চোখের ইশারায় অনুমোদন পেলো না তখন তিনি সংখ্যাটি পরিবর্তন করে বললেন তিন থেকে পাঁচ লাখ হবে।’’ ভারতীয় কর্মকর্তাদের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোন বাস্তব হিসেব ছাড়া মৃতের সংখ্যা নির্ধারন করেছিল ও যতোটা সম্ভব বেশি করে উল্লেখ করা যায় সেদিকে তাদের একটা প্রবণতা ছিল।

৬

শহিদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তির কারণ।

২৬৫ দিনের মুক্তিযুদ্ধে শহিদের পরিসংখ্যানে ভিন্নতার মূল কারণ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির ভিন্নতা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সঠিক জরিপ করার অক্ষমতা। এছাড়া অন্যান্য সম্ভাব্য কারণ,

(ক) তথ্য সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, এবং যুদ্ধকালীন সময়ে আদমশুমারি বা জরিপ চালিয়ে নিহতের সঠিক সংখ্যা গণনা করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তীতে, বিভিন্ন গবেষক তাদের নিজস্ব সূত্র, যেমন- সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, কূটনৈতিক নোট এবং অন্যান্য নথিপত্রের উপর নির্ভর করেছেন, যা ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল দিয়েছে।

(খ) ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। কিছু প্রতিবেদন শুধুমাত্র সরাসরি যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা বিবেচনা করেছে, আবার কিছু প্রতিবেদন গণহত্যা এবং দুর্ভিক্ষের কারণে সৃষ্ট পরোক্ষ মৃত্যুর সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

(গ) রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট। সিআইএ এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের মতো সংস্থাগুলো তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে সংখ্যাগুলো অনুমান করেছিল, যা অনেক সময় প্রকৃত অবস্থা থেকে দূরে ছিল।

(ঘ) সময়কাল। বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে প্রকাশিত নথিপত্রগুলো সাধারণত কম সংখ্যক নিহতের কথা বলেছিল, কারণ তখনো ব্যাপক গণহত্যার পূর্ণ চিত্র প্রকাশ পায়নি।

এছাড়াও শহিদের সংখ্যা নিয়ে চলমান বিতর্ক ও ভিন্ন মতামতের মূল কারণ হলো, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোনো তালিকা করে হত্যাকাণ্ড চালায়নি। তাই সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বিভিন্ন গবেষক জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ও গণহত্যার ধরন বিশ্লেষণ করে একটি আনুমানিক সংখ্যায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমি এপ্রসঙ্গে একটা গবেষণা পুস্তক সম্পর্কে আলোচনা করবো। শর্মিলা বসুর লেখা 'ডেড রেকনিং: মেমোরিজ অভ দ্য ১৯৭১ বাংলাদেশ ওয়ার' এরকম একটি বই।

(চলবে)

©সুমন সুবহান

পোস্ট ভিউঃ 39