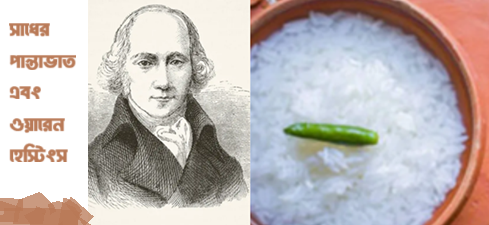

সাধের পান্তাভাত এবং ওয়ারেন হেস্টিংস

ব্লগ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য

সাধের পান্তাভাত এবং ওয়ারেন হেস্টিংস

১

মরিচ সের পাঁচ টেয়া ভাই

এক ছটাক লই কিনি

মরিচ পুড়ি পানি ভাত খাইতাম

তওফিকে কুলায় নি

~চট্টগ্রামের

আঞ্চলিক গান/ কবিয়াল রমেশ শীল

বাংলা একাডেমি’’র আধুনিক বাংলা অভিধানে ‘‘পান্তাভাত’’

শব্দের অর্থ ‘‘জলে ভিজিয়ে রাখা ভাত’’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামবাংলায় অবশ্য

পান্তার সঙ্গে ‘‘বাসি’’ যুগপৎ ভাবে উচ্চারিত হয় ‘‘বাসি পান্তা’’। বিশ্বকর্মা পূঁজার

দিন পান্তা ভাত হলো বাঙালির প্রধান খাবার, যা দুই হাজার বছরের পুরনো রীতি, এ থেকে

পান্তাভাতের প্রাচীনত্ব এবং জনপ্রিয়তা আন্দাজ করা যায়। গ্রামাঞ্চলে রাতের জন্য

রান্না করা ভাত বেঁচে গেলে সংরক্ষণের জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়,

এভাবেই তৈরি পান্তাভাতের পানিকে বলে ‘‘আমানি’’, একে ‘‘কাঞ্জী’’ও বলা হয়ে থাকে। অনেক জায়গায় আলাদা করে আমানি

খাওয়ারও চল আছে। আমানি বা কাঞ্জী মঙ্গল সাহিত্যে এসেছে নানাভাবে, চণ্ডীমঙ্গলে

ব্যাধপত্নী গর্ভবতী নিদয়ার গরম ভাত ফেলে পান্তা আর আমানি খেতে ভালো লেগেছে,

পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন।

ছয় মাসে কাঞ্জী করঞ্জায় মন।

ফুল্লরার বারোমাস্যায় চৈত্রের প্রচন্ড খরায় অভাবে সে

পাথরবাটী পর্যন্ত বাঁধা দিতে হয়। দুঃখে ফুল্লরা বলে,

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।

আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।

আবার খুল্লনার পছন্দের খাবারের যে বিবরণ তাতে উল্লেখ আছে,

বাসি পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন

তাহা খায়্যা লহনা কিনিঞা আছে দিন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক কালকেতুর খাওয়ার যে বিবরণ কবি

দিয়েছেন সেখানেও আমানী অর্থাৎ পান্তার উল্লেখ আছে এভাবে,

মুচড়িয়া গোঁফদুটো বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।

এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে॥

সাধারণত লবণ,

কাঁচা

মরিচ ও পেঁয়াজ মিশিয়ে পান্তা ভাত খাওয়া হয়। অনেকেই আবার এর সাথে আলুভর্তা,

বেগুন

ভর্তা, ডাল ভর্তা, শুটকি ভর্তা, সরিষার তেল ইত্যাদি মেখে খেয়ে

থাকেন। এখানে বাঙালির চিরন্তন অপচয় বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, তাছাড়া সমাজে নিচের

সারিতে যাদের বসবাস তাদের সংসারে অভাব তো নিত্যসঙ্গী! চর্যাপদেও প্রমাণ পাওয়া যায়,

‘‘হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী’’। মুকুন্দরামসহ মধ্যযুগের

একাধিক কবির লেখাতেও বাঙলার মানুষের দারিদ্র্যের আভাস পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে বলেছেন চালের খুদের

জাউভাত খাবার কথা,

চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।

ছয় হান্ডি মুসুরী-মিশ্যা তথি লাউ।।

ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।

কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া।।

ভারতচন্দ্র লিখেছেন, ‘‘অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্মসার’’।

বরিশালে পান্তাভাতকে বলে ‘‘পসুতি’’ ভাত। পশ্চিমবঙ্গের

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় গরম ভাতে জল ঢেলে রাখলে তাকে বলা হয় ‘‘পোষ্টাই’’ ভাত। এ ভাত খেলে নাকি পেট ঠাণ্ডা হয়।

বাঙালির ধর্মাচারে ও যুক্ত হয়েছে পান্তা। গ্রাম বাংলায় মনসা

পূঁজার সাথে পান্তাভাতের যোগ আছে। জৈষ্ঠ মাস থেকে মনসা পূঁজা শুরু হয়ে আশ্বিনের

শেষ দিন অবধি চলে। পূঁজার পর অরন্ধন পালিত হয়। এদিন সবাই পান্তাভাত খান।

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এদিন পান্তাভাত খেলে সাপের বিষ নাকি মাথায় ওঠে না। বৈষ্ণবরা রাধাকৃষ্ণকে পান্তাভাতের ভোগ দেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসজুড়ে পান্তা ভাত, দই, চিনি,

কলমিশাক

ভাজা আর দুই রকমের ব্যঞ্জন সহযোগে যে ভোগ দেওয়া হয় তার আনুষ্ঠানিক নাম ‘‘পাকাল

ভাত’’। দুর্গা পূঁজার দশমীর দিন সকালে

দেবী দুর্গাকে পান্তাভাত আর কচুর শাক নিবেদন করে বাঙালি হিন্দুরা তাদের প্রিয়

দেবীকে বিদায় জানায়।

গ্রামের পাঠশালায় গমনকারী ছাত্র বা কৃষিজীবী মানুষের পান্তা

খেয়ে কাজ শুরু করার প্রথা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল। এরকম একটি শিশু ছড়া,

পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে কাপড় দিয়ে গায়

গরু চড়াতে পাঁচন হাতে রাখাল ছেলে যায়।

বচন-প্রবচনেও পান্তাভাতের উল্লেখ পাওয়া যায়, ‘‘নুন আনতে পান্তা ফুরায়’’, ‘‘কিসের সাথে কি, পান্তা ভাতে ঘি’’, ‘‘পান্তা ভাতের জল, তিন পুরুষের বল’’, ‘‘পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট’’, ‘‘গরম ভাতে নুন জোটে না,

পান্তা

ভাতে ঘি’’, ‘‘কি কথা বলবো সই, পান্তাভাতে টক দই’’, ‘‘বন্দির কামে যশ নাই, পান্তাভাতে কষ নাই’’ ইত্যাদি। লোককথায় ‘‘পান্তা বুড়ি’’র গল্প বহুল

প্রচলিত, এথেকে ধারণা করা যায় পান্তাভাত বাঙালির খাদ্য তালিকায় সুদূর অতীত কাল

থেকেই জায়গা করে আছে।

২

ভাত এমনিতে পুরোটাই শর্করা, তাতে পানি দিয়ে রাখলে বিভিন্ন

গাজনকারি ব্যাক্টেরিয়া বা ঈস্ট শর্করা ভেঙ্গে ইথানল ও ল্যাকটিক এসিড তৈরি করে। এই

ইথানলই পান্তাভাতের ভিন্ন রকম স্বাদের জন্য দায়ী। পান্তাভাত মূলত ভাত সংরক্ষণের

একটি পদ্ধতি, ভাত পানি দিয়ে রাখলে গাজনকারি ব্যাক্টেরিয়া সেখানে ল্যাকটিক

এসিড তৈরি করে যার ফলে পান্তাভাতের অম্লত্ব বেড়ে যায়। তখন পচনকারি ও অনান্য

ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়া,

ছত্রাক

ভাত নষ্ট করতে পারে না।

আমাদের সাধের পান্তাভাতের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলার গভর্নর

জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর নাম। ঘটনাটা এরকম, ১৭৫৬ সালের কথা। সিরাজউদ্দৌলা

কলকাতা আক্রমণ করলেন। কলকাতা আক্রমণের আগে তিনি কাশিমবাজার দখল করে নিয়েছিলেন। বন্দি ইংরেজ সাহেবদের নিয়ে যাওয়া হলো মুর্শিদাবাদ

জেলখানায়। সেই সাহেবদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংসও ছিলেন। সেসময়ে কাশিমবাজারের

ওলন্দাজ কুঠির দায়িত্বে ছিলেন ভিনেট। তিনি হেস্টিংসকে ছেড়ে দিতে নবাবের কাছে

অনুরোধ করেন। কোম্পানির সামান্য একজন কর্মচারী বিধায় নবাব হেস্টিংসকে ছেড়ে দিলেন। হেস্টিংস

পালিয়ে গেলেন কাশিমবাজারে। ওদিকে নবাব সিরাজের আক্রমণের ভয়ে কলকাতা কুঠির সবাই গা

ঢাকা দিয়েছিল ফলতায়। হেস্টিংস কাশিমবাজারে

থেকে নবাবী শাসনের খবর সংগ্রহ করে গোপনে ফলতায় পাঠাতে লাগলেন। তার এভাবে গোপনে খবর

পাঠানোর সংবাদ জেনে সিরাজ সিদ্ধান্ত নিলেন হেস্টিংসকে আবার জেলে ঢোকাবেন। এই খবর

জানতে পেরে হেস্টিংস কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে কান্তবাবুর কাছে গেলেন।

কান্তবাবুর ভালো নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। বাবা রাধাকৃষ্ণ

নন্দী। তাদের আদি বাড়ি ছিল বর্ধমানের সিজনা গ্রামে, সেখান থেকে কান্তবাবুরা চলে এসেছিলেন কাশিমবাজারে। দেশজুড়ে

তখন কাশিমবাজারের দারুণ নামডাক। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হলো কাশিমবাজার। কাশিমবাজারে

কান্তবাবুর সুপারি ও রেশমের ব্যবসা ছিল। তার দোকানটা ইংরেজদের কুঠি আর রেসিডেন্টের

সাথে লাগোয়া। এরফলে অচিরেই ইংরেজদের সাথে কান্তবাবুর মাখামাখি সম্পর্ক হয়ে যায়। একারণে

তিনি নাকি প্রায় দু’’হাজারের মতো

ইংরেজি শব্দ শিখে ফেলেছিলেন। তার ব্যবসাপত্রের জ্ঞান আর ইংরেজি জানার কারণে

কোম্পানিতে মুহুরির চাকুরীটা জুটে গেল। সেটা ছিল ১৭৫৩ সাল, ঠিক একইসময়ে সামান্য একটা চাকরি নিয়ে হেস্টিংস

কাশিমবাজারে এসে হাজির। সেই থেকে কান্তবাবুর সাথে হেস্টিংসের চেনাজানা।

কান্তবাবু সেদিন হেস্টিংসকে ওভাবে তার কাছে আসতে দেখে অবাক

হয়ে প্রথম কয়েকদিন লুকিয়ে রাখলেন তাদের মুদি দোকানে। তারপর গোপনে হেস্টিংসকে নিয়ে

গিয়েছিলেন তার বাড়িতে। দোকানে হাতের কাছে তেমন কিছু না পেয়ে কান্তবাবু হেস্টিংসকে

সেদিন আপ্যায়ন করেছিলেন পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ দিয়ে। ইতিমধ্যে হেস্টিংসের পালিয়ে

যাবার খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই থেকে মানুষের মুখেমুখে জন্ম নিল একটা ছড়া,

হেস্টিংস সিরাজভয়ে হয়ে মহাভীত

কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত।

কোন স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়

হেস্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।

কান্তমুদি ছিল তার পূর্ব পরিচিত

তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত।

মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়

হেস্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?

ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ

কাঁচা লঙ্কা,

বড়ি

পোড়া, কাছে কলাগাছ।

সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে

হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর অধীনে ভারতে ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানির বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা

হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস নিযুক্ত হন কোম্পানির প্রথম গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট পদে। তবে ভারতের ভাগ্যবিধাতা হয়েও তিনি তার

দুর্দিনের খাবার পান্তাভাতের কথা ভোলেননি। বড়লাট হয়েও তিনি নিয়মিত পান্তাভাত আর

কুচো চিংড়ি খেতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার বড়লাট হয়েও দুঃসময়ের বন্ধু

কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে ভুলে যাননি। তিনি কৃষ্ণকান্তকে তার কমার্শিয়াল এজেন্ট নিয়োগ

করেন। হেস্টিংসের পত্তনী ব্যবস্থার অধীনে কৃষ্ণকান্ত নন্দী প্রথমে বাহারবন্দ

পরগণার (বর্তমান গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলা) জমিদারি লাভ করেন। পরবর্তীকালে

চিরস্থায়ী প্রথার সুযোগ নিয়ে হেস্টিংস তাকে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় বহু জমিদারি

কিনতে সাহায্য করেন। এমনকি নাটোরের রানি ভবানীর সম্পত্তির একাংশ দখল করে হেস্টিংস

সেটি বন্ধু কৃষ্ণকান্তের হাতে তুলে দেন। এভাবে কৃষ্ণকান্ত

নন্দী একসময় এতটাই ধনশালী হয়েছিলেন যে তাকে কাশিমবাজারের রাজা খেতাব দেয়া হয়।

৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পান্তা খেতে পছন্দ করতেন, বিশেষ করে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর হাতের

পান্তাভাত ও সঙ্গে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি। এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জীবনস্মৃতি

গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘ইসকুল থেকে ফিরে

এলেই রবির জন্য থাকে নতুন বউঠানের আপন হাতের প্রসাদ। আর যেদিন চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির

সঙ্গে নতুন বউঠান নিজে মেখে দেয় পান্তাভাত,

অল্প

একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে সেদিন আর কথা থাকে না।’’ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পল্লীকবি জসীমউদ্দীনকে

ছাত্রাবস্থায় পান্তাভাত খেতে হয়েছে অভাব-অনটনের কারণে। কবি জসীমউদ্দীন ফরিদপুর

থেকে পালিয়ে কলকাতায় যেয়ে উঠেছিলেন এক দূরসম্পর্কের বোনের কাছে, কিন্তু বোনটি নিজেই

এত অভাব-অনটনের মধ্যে ছিলেন যে, কবিকে তিনি দু’’বেলা

ভালো করে খাওয়াতে পর্যন্ত পারতেন না। তাই প্রায়ই কবির ভাগ্যে জুটতো শুধু পান্তাভাত

আর কাঁচা মরিচ।

এবার বলি অন্য এক ইতিহাস, শুরুতে রমনার বটমূলে বর্ষবরণ

অনুষ্ঠানের সঙ্গে পান্তা-ইলিশের কোন সম্পর্ক ছিল না। এমনকি ছায়ানটের বর্ষবরণ

অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গণে ১৯৮৩ সালের দিকে পান্তা-ইলিশের সূচনা ঘটলেও এরসঙ্গে ছায়ানটের

কোন সম্পর্ক নেই। দৈনিক জনকন্ঠের সাংবাদিক বোরহান আহমেদ সেসময়ে এর উদ্যোক্তা ছিলেন

বলে জানা যায়। বোরহান আহমেদ রমনা বটমূলে পান্তা-ইলিশ চালুর প্রস্তাব দেন। এরপরে তার কয়েকজন

সহযোগী মিলে ৫ টাকা করে চাঁদা তুলে পান্তা-ইলিশ আয়োজন করেন। তারা রাতে ভাত রেঁধে

পান্তা তৈরি করে, কাঁচামরিচ-শুকনো

মরিচ, পেঁয়াজ, ইলিশ ভাঁজা নিয়ে পরদিন ভোরে হাজির হলেন বটমূলের

রমনা রেষ্টুরেন্টের সামনে। মুহুর্তের মধ্যে শেষ হলো পান্তা-ইলিশ। এভাবে নগর

সভ্যতায় শুরু হলো পান্তা-ইলিশের যাত্রা।

কিছুদিন আগে মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়া প্রতিযোগিতার ফাইনালে

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিশোয়ার চৌধুরী পান্তাভাত তৈরি করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

কেউ ভাবতেও পারেনি রান্নার এরকম একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পান্তাভাতের মতো

একটি আটপৌরে খাবার পরিবেশন করা যায়। এই পান্তাভাতের ওপরেই গবেষণা করেছেন

বিজ্ঞানীদের একটি দল। ভারতের আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়, যাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন কৃষি জৈবপ্রযুক্তি

বিভাগের অধ্যাপক ড. মধুমিতা বড়ুয়া। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল পান্তা ভাতে কি আছে এবং এসব উপাদান

শরীরের জন্য কতোটা উপকারী বা অপকারী সেগুলো খুঁজে বের করা। এই গবেষণার ফলাফল পরে

এশিয়ান জার্নাল অব কেমিস্ট্রিতে প্রকাশিত হয়েছে। পান্তাভাত নিয়ে সম্ভবত এটাই

একমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা। মধুমিতা বড়ুয়া জানিয়েছেন, তাদের এই গবেষণা এখনও চলছে। তারা এখন জানার

চেষ্টা করছেন পান্তাভাত ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য ভাল না খারাপ।

©সুমন সুবহান

হদিসঃ

১। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি-গোলাম মুরশিদ

২। মঙ্গলকাব্যে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের

রূপায়ণ- মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

৩। বাঙালির খাদ্যকোষ - মিলন দত্ত

৪। বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান - গোলাম মুরশিদ

৫। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্য- সম্পাদনায়ঃ

অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন ভৌমিক

৬। কালকেতু উপাখ্যান- মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা

সম্পাদিত

৭। বাংলা পিডিয়া

৮। https://www.bbc.com/bengali/news-57892469

৯। https://www.bbc.com/bengali/news-61089170

১০। ইন্টারনেট

পোস্ট ভিউঃ 38